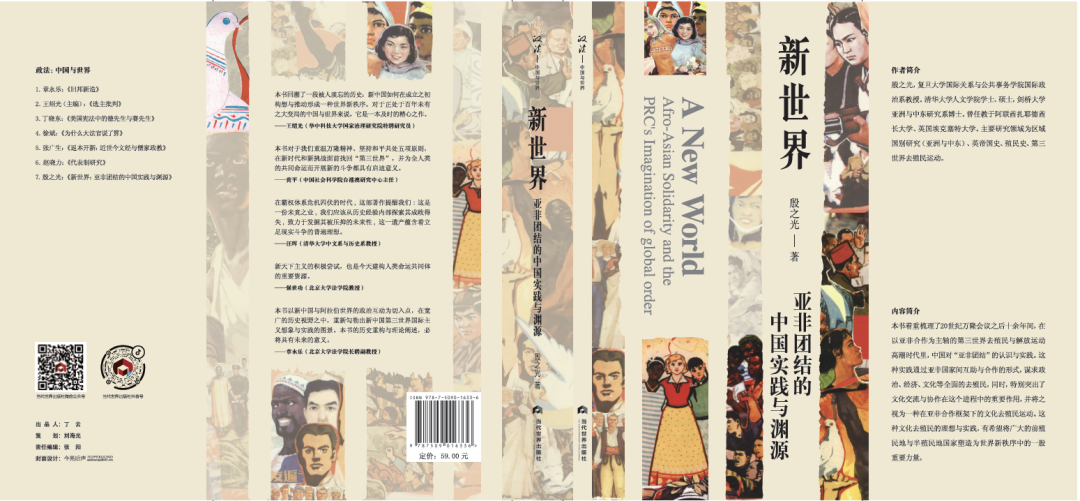

复旦大学国际关系与公共事务学院国际政治系教授殷之光博士的专著《新世界:亚非团结的中国实践与渊源》已由当代世界出版社于2022年正式出版。

本书着重梳理了20世纪万隆会议之后十余年间,在以亚非合作为主轴的第三世界去殖民化与解放运动高潮时期里,中国对“亚非团结”的认识与实践。这种实践通过亚非国家互助与合作的形式,谋求政治、经济、文化等全面的去殖民化,同时,还特别突出了文化交流与协作在这个进程中的重要作用,并将之视为一种在亚非合作框架下的文化去殖民化运动。这种文化去殖民的理想与实践,有希望将广大的前殖民地与半殖民地国家塑造为世界新秩序中的一股重要力量。

殷之光,复旦大学国际关系与公共事务学院教授,上海市高校特聘教授,清华大学学士、硕士,剑桥大学博士。曾任阿联酋国立扎耶德酋长大学社会与可持续发展科学学院助理教授,英国埃克塞特大学人文学院讲师、高级讲师,中国研究中心(Global China Research Centre)主任。

主要研究领域为区域国别研究、国际政治传播、英帝国史、殖民史、第三世界去殖民运动、泛亚洲主义、泛伊斯兰主义以及文化帝国主义等。另著有Politics of Art: The Creation Society and the Practice of Theoretical Struggle in Revolutionary China (Brill,2014)。各类论文及文章发表于European Journal of International Law、History、Turkish Journal of Sociology、Third World Quarterly、《开放时代》、《读书》、《学术月刊》、《文化纵横》、《东方学刊》等期刊。

目 录

总序/1

序言/8

导言/1

寻找万隆时代的“共同意志”/5

从去殖民中兴起的新秩序/8

从第三世界独立理解第二次世界大战之后的民族国家秩序/17

以国际主义理解19世纪与20世纪的延续与断裂/26

从全球南方重思历史/35

第一章 万隆时刻/48

被淡忘的文化去殖民/48

“现代”时间及其统治/53

“民族史”的亚非时间/59

第二章 重塑平等/71

作为平等基础的自力更生/75

以斗争保卫平等/85

超越民族中心主义的平等叙事/91

平等秩序下的世界和平叙事/97

第三章 再造民族/106

自治实验与国家整合/113

国民革命中的“民族”与“自治”/124

作为世界体系的民族/130

从万里长征到第三世界/145

第四章 反帝团结/163

“民族问题”背后的霸权秩序/165

世界革命语境下的民族问题/173

作为世界革命一部分的中国革命/182

第五章 国际主义/210

新的爱国主义/215

作为反帝斗争的国际主义图景/229

国际主义与地区霸权/237

国际主义时刻的世界体验/242

余论/269

参考文献/275

档案资料/275

中文年谱、文集与文献合集/276

中文参考书目/278

英文参考书目/280

后记/299

自古以来,中国就以“修身齐家治国平天下”作为最高政治理想。中国人始终致力于建构一整套文明秩序来囊括和整合不同的地理空间和社会风俗,由此形成一套独特的政教体系。革故鼎新,生生不息,天下一家,万物一体。这一切始终构成着中国文明的精神,体现了中国人的核心价值观。由此,中国文明的生成演化过程体现出不断传播、不断吸收和不断上升的过程。用今天时髦的话来说,这个过程也就是不断推动走向全球化、一体化的过程。商周帝国的视野差不多囊括了整个东亚地区,从秦汉以来的丝绸之路到宋代以来南洋贸易圈的逐渐形成,直至明清朝贡贸易体系卷入全球贸易体系中,中国逐渐成为全球化的积极推动者、参与者和建设者。由是观之,辛亥革命以来中国不断探索国家治理体系和治理能力的现代化,到今天“一带一路”倡议和积极参与全球治理,都是中国文明在推动全球化的历史进程中不断自我更新、自我发展、自我提升的内在环节。

在这样的历史时空中,我们不可避免地要面对过去五百年来中国文明秩序和西方文明秩序相互接触、沟通、学习、冲突、征服和更新的历史。就政治而言,这可以看作是西方威斯特伐利亚体系和中国天下体系之间的冲突,这无疑是两种文明秩序之间的冲突。从目前流行的西方中心主义的历史叙述来看,这一冲突过程被描述为西方文明的普适主义不断扩张,将中国天下体系及其背后的文明秩序降格为一种作为文化传统的“地方性知识”,将中国从一个文明秩序改造为威斯特伐利亚体系所要求的民族国家,从而纳入到西方文明秩序中,以完成普适主义进程的历史终结。这个过程也是一些人所说的现代化过程,即中国人必须抛弃中国古典天下秩序的文明构想,系统接受西方文明秩序中形成的资本主义经济秩序和民族国家体系的政治秩序,以及由此形成的市场经济、自由人权、民主法治等普适价值,并按照这些普适价值来系统地改造中国。

从这个角度看问题,全球化的历史很容易被理解为西方文明的扩张史。对中国而言,这样的现代化无不打上西方化的烙印,从器物技术、法律制度到政教体系莫不如此。因此,法律移植、法律现代化很容易在“冲击—回应”的框架下沦为西方中心主义的意识形态教条。而与此同时,基于法律地方性想象的“本土资源”论说,也不过是在相反的方向上与西方中心主义的法律全球化叙述构成合谋,以至于法学界虽然一直为“刀制”(“法制”) 与“水治”(“法治”) 的区分争论不休,但二者似乎分享了对法律的规则化、技术化和中立化的普遍理解。法律主义(legalism) 的技术化思路正随着法律共同体的成长在思想意识形态领域日益获得其普遍的正当性,并逐渐渗透到政治和文化思想领域,从而侵蚀着政治和文化思想领域的独立性和自主性。以至于中国文明除了放弃自身的历史传统和价值追求,按照所谓西方普适价值的要求与西方“接轨”之外,不可能有任何正当的前途。

这种西方中心主义背景下的“ 普适价值论”和“ 接轨论”不仅造成了对中国文明传统的漠视,而且包含了对西方文明传统的简单化误解。为此,我们必须区分作为过去五百多年真实历史中的“全球化进程”与冷战结束后作为意识形态宣传的“全球化理念”。如果用西方政治哲学中的基调来概括,前者乃是主人的世界,即全球不同文明秩序相互碰撞、相互搏斗、相互征服、相互学习、相互形塑的过程,这构成了全球历史活生生的、动态的政治进程, 而后者则是末人的世界,即试图以技术化、中立化因而普遍化的面目出现,试图将西方文明要求变成一项普遍主义的正当性要求,以历史终结的态度拒绝回应当下的历史进程,拒绝思考人类文明未来发展的任何可能性。

由此,全球化在今天展现出前所未有的内在矛盾: 一方面全球化正以生机勃勃的历史面貌展现出来,特别是全球秩序因为技术革命、阶级冲突、政治冲突以及文明冲突释放出新的活力,激活了每个文明来构思全球秩序的活力; 而另一方面,西方启蒙运动以来形成的普适主义叙事已变成历史终结论的教条,窒息着对全球化进程和人类文明未来的思考。由此, 西方启蒙思想正在滋生一种新的迷信,也就是对西方文明秩序中普遍主义叙述的迷信。这不仅无法面对全球化带来的挑战,而且丧失了探索重构全球文明秩序、追求更好生活方式的动力,以至于我们似乎进入了一个追求表面浮华但内心空空荡荡的时代,一个看似自由独立却身陷全球资本主义秩序不能自已、无力自拔的时代。

“启蒙就是从迷信中解放出来。”启蒙运动曾经勇敢地把欧洲人从中世纪基督教神学构想的普适价值和普遍秩序的迷信中解放出来,从而塑造了西方现代文明。而今天能否从西方中心主义的迷信中解放出来,从法律主义的迷信中解放出来,从对法律的技术化理解中解放出来,则意味着我们在全球化陷入经济危机、债务危机、福利社会危机和政治危机的时刻,在西方文明塑造的世界体系因文明冲突和地缘冲突趋于崩塌之际,在西方文明不断引发虚无主义阵痛的时刻,能否重新思考人类文明的未来,重建天下文明秩序。

政教秩序乃是文明秩序的核心。在现代西方文明秩序中,法律乃是建构政教秩序的重要工具。法律不仅建构了国家秩序,而且建构了社会生活秩序,由此产生与之相匹配的价值体系。然而,在现代法律高度发达所推动专业化和技术化的过程中,滋生出一种“法律主义”倾向,其以为通过法律主义的技术化思路可以解决一切社会问题,甚至试图用法律来解决政治问题和文化价值问题。由此,不少法律学人开始弃“政法”而张“ 法政”,陷入法律规则不断自我繁殖、法律人不断膨胀扩张、制度沦为空转的“恶循环” 之中。这恰恰是西方现代文明试图通过技术化手段来推动西方文明普适主义扩张的产物。

“法令滋章, 盗贼多有。” 试图用法律技术来解决社会问题等于砍“九头蛇” 的脑袋。中西古典文明的伟大哲人很早就对“法律主义” 提出了警告。我们对法律的理解需要反思技术化的“法律主义”,反思西方普适主义的法治理念,反思西方文明秩序中理解普适主义的路径。这意味着我们不是把法律从政教秩序中抽离出来进行简单的技术化思考,而应当恢复法律的本来面目,将其作为构建社会关系和安排政治秩序的有机纽带,而重新安置在政教秩序和全球文明秩序中。法律需要扎根于政治社会文化生活中,扎根于心灵秩序中, 成为政教秩序的一部分,成为人们生活方式的一部分。这意味着我们需要重新思考中国古老的礼法传统和现代的政法传统,中国文明如此,西方文明亦如此。无论礼法还是政法,这些概念可能是来自中国的,而其意义恰恰是普适的。柏拉图和亚里士多德无疑是西方礼法传统的典范,而现代政法传统原本就是西方启蒙思想家开创的。

“法是由事物的性质产生出来的必然关系。” 以政法的眼光来思考法律问题,恰恰是恢复到“法” 的本来意涵。“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。”“ 命—性—道—教”的广大世界必然有其内在的“ 法”,而法律不过是对其内在法则的记载,只有重返这个广大世界中,才能真正找回它本源的活力。这不仅是政法学人的治学路径,也是思考中国文明秩序和重构全球文明秩序的必经之途。唯有对西方政法传统有深刻的理解,才能对中国文明秩序的正当性有更深切的体会,而唯有对中国礼法传统有真正的理解,才能对当代西方文明秩序陷入困境有更真切的感悟。一个成熟的文明秩序就在于能够在“命—性—道—教”的世界中将一套完整普遍的最高理想落实到具体的政教制度、器物技术、日常伦理和生活实践之中。

然而,在全球化的历史进程中,当代中国文明由于受到西方文明的冲击,不仅在价值理想上存在着内在的紧张和冲突,而且在制度、器物、风俗、生活层面都呈现出拼盘特征,虽然丰富多彩但缺乏有机整合。我们不断引进西方各国的“先进制度”,但由于相互不配套,以及与中国社会的张力,其日常运作充满了矛盾、摩擦和不协调,因为每一种技术、制度原本就镶嵌在不同的政教体系和文明秩序中。如果说,近代以来我们在不断“拿来” 西方政教法律制度,那么在今后相当长的时间里,我们则面临着如何系统地“ 消化”这些制度,合理组装,逐渐把这些西方文明中的有益要素吸收在中国文明的有机体中,生长出新的文明秩序。这就意味着我们必须直面全球化,重新以中国文明的天下视角来思考全球秩序,将西方文明所提供的普遍主义吸纳到中国文明对全球秩序的思考和建构中。

全球秩序正处于动荡中。从过往西方中心主义的视角看,全球秩序发展距离“历史终结”似乎只有一步之遥,目前已进入了“最后的斗争”。然而,从中国文明的漫长发展的历史进程看,过去一百多年来的动荡不安不过是中国文明在全球化进程中自我更新的一段插曲。“ 风物长宜放眼量”,对当下西方文明的认识无疑要放在整个西方文明的漫长历史中,而对中国文明未来的理解则更需要放在整个人类文明的历史中来理解。“ 旧邦新命”的展开,无疑需要中国的政法学人持续推进并贯通古今中西的工作。我们编辑出版《政法: 中国与世界》文丛, 无疑希望在此伟业中尽微薄之力:鼓励原创思考、精译域外学术、整理政法“ 国故”、建构研讨平台,将学人的思想火花凝聚成可代代传递的文明火把。

是为序。

丛书编委会