发布时间:2015-07-09浏览次数:423

2015年5月27日是我校110周年校庆日。早上,国际关系与公共事务学院办公室的老师在文科楼615室准备一番,椭圆形的会议桌上摆满了茶水、咖啡与水果,明亮的灯光飘逸出一股祥和的喜气。九点,13位1970级的国际政治系学生时隔41年后在这里和老师忆谈。院长陈志敏和院党委书记刘季平非常重视,原定都参与,表示应该见见学哥学姐,但均突遇不可回避之事,未能如愿以偿。王邦佐、王国明、潘玲娣、朱桂英、储复耘、祝启秀、颜声毅、曹沛霖、李幼芬、孙关宏、童朋庆等老师准时到会入座。钱美妹、陈月新、邵钟林、郭隆隆、陈慧珠、庄子发、胡金星、于红兵,何祖大,李接珍、王金莲、陈玉香、那凤琴等学生分别从上海各区、内蒙、江苏、江西、浙江、哈尔滨等地陆续赶来,见到阔别多年的老师,激动地一一握手问候,老师们热情欢迎同学们返校。这犹如41年前该班学生第一天报到,老师早早等候并夹道欢迎的场景。遗憾因车的原因,有的外地学生无法准时赶到。

该班毕业留系工作的胡金星自告奋勇主持忆谈会。他首先就部分同学迟到向老师表示歉意。接着简要向老师汇报了70级同学的成长并表达感恩之情。他说,在座老师既是智者,又是高人,我们在你们的培养和教育下,全班32位同学个个健康成长,光荣退休,没有一位犯罪,没有一个特权人物,个个都是普通劳动者。值得欣慰的是,其中5位党和国家的高级干部,拒腐防变,永葆劳动人民本色。这是老师们的最大功劳,最大的恩情,借此难得的机会,向老师们表示衷心感谢!

老师们的回忆发言妙语连珠,感人肺腑。颜声毅老师不失为班主任,首先批评部分学生迟到,学生们感到格外亲切。然后表示这个班是他最熟悉的班级之一,“可以一个不拉的全部写出各位学生的名字与分配单位”,并说这班学生的特征是“政治素质好”,“与老师的关系最好”。今天聚会,老师们能来的都来了,大多是80岁以上高龄,两位调离复旦的老系主任也来了,人数相当于学生数,这是历届同学聚会所罕见。

王国民老师说,对这班学生是很有感情的,真正从心里感觉到不仅“后生可畏”,而且“后生可敬”。

王邦佐老师以举例的方式表示,自古都说“名师出高徒”,但现在往往“高徒出名师”。他说对这班学生的勤奋和努力非常赞赏和重视。

储复耘老师是英语老师,她腿脚不便,离休后很少参加学校的活动,这次接到邀请后,立即表示一定要参加。聚会那天,她早早来到学校。她回忆说,一开始对这个班并不了解,有点担心,因此第一次上课时狠狠打了预防针。可是随着时间的推移,越来越感到他们很有人情味,很有感情,也很刻苦,于是关系越来越好。

李幼芬老师骨折未全愈,90周岁了,也热情应邀,请女儿陪同出席。她未想到,同学们献上景德镇粉彩寿桃花瓶,敬祝她九十华诞,健康长寿。她感慨之余说,虽给大家上课时间不多,但与大家一起参加的活动比较多,感情比较深。遂将其书画集《秋晖墨韵》,亲笔题写各位同学名字,赠与留念,同学们如获至宝。

学生们的回忆各有特色,班里年纪最小的庄子发同学回忆到老师的亲切关怀和教导时哽咽不止,说如果不到复旦读书,没有老师们亲切教导,就不会有我庄子发今天的美满生活。原常州市委常委、统战部长何祖大给带来了常州市的非物质文化遗产——梳子;讲述了在学时与“监督对象”同住一室,成为朋友的故事;报告了他援疆三年,三次车祸,身体搞坏,在“恐怖”环境下坚持工作的情况。不少老师插话称其对老师一片真情,不少同学肃然起敬。郭隆隆、陈慧珠风趣地汇报了他们在上海国际问题研究所就地取材成为伉俪的事,没有讲述业务上奋发进取的故事,但大家都知道郭隆隆是国内有名的亚洲问题专家,至今还在不断发挥余热。陈慧珠也从文弱的小女生成为具有各方面才干的“女强人”。钱美妹和陈月新同学的发言充分证明了王邦佐老师非常赞赏的勤奋和努力。钱凭着复旦打下的基础(上复旦前只有初一文化程度)转战吉林、桂林和上海,处处留有积极肯干的好印象,被评为中学高级教师。陈月新毕业分配到本校世界经济研究所后,教学研究的领域从国际政治到世界经济,再转战到人口统计和人口社会,碰到诸多困难,但都用国际政治系老师传授的知识和治学方法,攻坚克难,获得了累累成果。

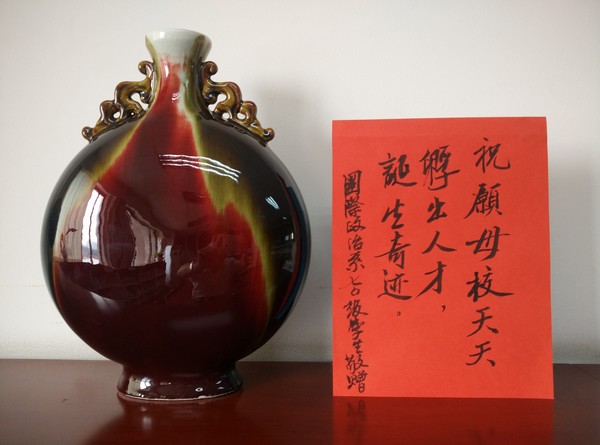

忆谈会以李接珍同学的言行达到高潮。他首先将托运来的三大箱和随身带的礼品——景德镇瓷品,一一分发给母系、老师和同学,表达对学校的情、母系的情、师生的情和同学的情。他特意介绍了送给母系的花瓶:侧面扁形,两面正圆,传统釉,彩红色,象征母校旭日东升,旦复旦兮,天天孵化人才,诞生奇迹。然后回忆入学初的一件事:在学校组织的拉练途中突发胃出血住院,许多老师同学都非常关心,童彭庆老师到医院多次看望,尤其急需输血抢救时,随队的戎医生毫不犹豫地把自己的血输给了他,他一直把此恩埋藏心底,决意要找到他,请求大家协助。在座的周韧棱老师听到后立马行动,利用他和民主党派的关系,想尽各种办法,最后终于找到了当年慷慨献血,今天是中山医院著名心内科专家的戎卫海医生。第二天,李接珍同学放弃上海一日游,立即备好礼品登门谢恩,实现了他近45年的夙愿。

情系学校,下午同学们重走老校园。大家寻觅佩林院和小桥流水小楼,查找7号楼和12号楼,参观老校门,拜见毛主席塑像。感到遗憾的是有的拆了,有的不能修旧如旧,尤其“日化”了,原来的中国式小楼变得像日本小楼了。大家又去看一教和二教,被一教旁的“校训墙”吸引,感慨“博学而笃志,切问而近思”的校训是大家学习、工作、研究、做学问的灵魂,也是一些同学辉煌人生的写照。同学们摄下许多照片,刚刚做完五个心脏搭桥手术的程龙江同学看到后感慨万千:称老校门为“国宝”,毛主席塑像前的留影最“最亲切”,因为有了毛主席,我们才能走进高高的复旦,才有机会接受良好的教育。他情不自禁地写下:“万岁!复旦大学!健康!我亲爱的师长!是你们给了我青春的亮点!”

真挚的同学情难以割断。返校的同学采用“谍报工作”的方式,寻找“失联”的同学,发现不少已患重病。病人最需关爱,于是大家去苏州看望沈蓉妹同学,又有代表在北京看望齐桂香和程龙江同学。郭隆隆、陈慧珠夫妇等代表大家给经济困难同学以一定资助。大家在微信中又不断问候,这不仅使同学,而且使同学家属感激不已。因糖尿病并发症双眼失明的齐桂香同学,对在读复旦的往事一目了然,期待聚会北京,谈谈老师的恩情,倾听同学的生平。几乎失忆的沈蓉妹同学,在同学们的簇拥下,不时露出欣慰的笑容,并特别问候陈月新同学如何?程龙江同学不仅自己,还借用爱人的力量,不断关心同学们返校活动的前前后后,经常发出感人之语:大病不死,有缘在北京相见!远在贵州的路长发同学亦然,如“身临其境,一直关注活动的安排,老师同学的情谊,特别是同学们的感言,深受感染感动!”

时光过去了41年,学校变了,老师变了,学生也变了,唯情不变。一次聚会,时短情长,要说要叙的很多很多,有的老师、同学没有机会畅所欲言,就用微信补充。千言万语汇成一个字——情,学校情,师生情,同学情。光阴逝去情更浓,如同陈年老酒,随着年代久远更香更醇。