王绍光分析“中国崩溃论”背后的思维误区

哪只眼睛看民主:西式“政体思维”VS中式“政道思维”

■ 文/文汇报文汇讲堂 丁怡

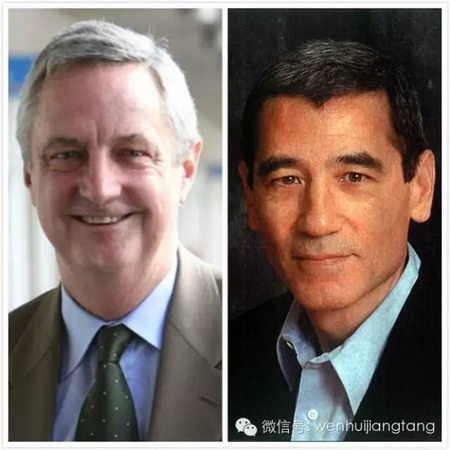

2015年3月初,一篇名为《The Coming Chinese Crackup》(《即将到来的中国崩溃》)在《华尔街日报》刊出,作者为美国乔治·华盛顿大学教授、资深的中国研究学者沈大伟(David Shambaugh),中外舆论哗然。

“崩溃论”并非第一次。2001年,美国华人律师、康奈尔大学法学博士章家敦(Gordon G. Chang)著书《The coming Collapse of China》(《中国即将崩溃》)直言力断“10年内,中共必将垮台”。面对2011年12月29日最后期限下预言迟迟未果的事实,他的《The coming Collapse of China:2012 Edition》一文在美国刊物《外交杂志》(《Foreign Policy》)上发表,副标题“I admit it:My prediction that the Communist Party would fall by 2011 was wrong. Still, I’m only off by a year”(“我承认,我关于共产党会于2011年前在中国垮台的预测是错误的。不过,只差了一年”)。时间又过了近四年,不知章家敦还有什么话要说?

教育部****、香港中文大学王绍光教授

《华尔街日报》刊出的由沈大伟(左)撰写的《即将到来的中国崩溃》引中外舆论哗然,而“崩溃论”并非第一次出现,早在2001年章家敦就扬言《中国即将崩溃》

回看不灭的“崩溃”论调,教育部****、香港中文大学王绍光教授追问:即使结论多次被证错误,相关人士坚持“终有一日”的自信又从何而来?而刚被美国外交学院列为“知华派”前三甲的沈大伟为何180度转弯笔出此言?9月下旬,王绍光走进复旦大学国际关系与公共事务学院,作为复旦大学制度建设研究中心第85期主题演讲嘉宾,主讲《中西政治制度比较》。相较普遍的中西政治制度比较研究,王绍光认为,两种制度下不同的政治分析思维方式是现象背后的关键,而这也同样是促使美国学者频频发表上述论断的基础。担任主持的该学院刘建军教授,给予了“言之有据、言之有理、言之有道”十二字评价,如同1993年,他硕士期间初读王绍光与胡鞍钢合著的《中国国家能力报告》(该报告推动中国分税制的建设和改革,时称“王胡报告”)一般。

复旦大学国际关系与公共事务学院刘建军教授担任现场主持,分享讲座前一晚重读王绍光《理想政治秩序:中西古今的探求》,感慨颇深

西方政体思维:从希罗多德开始沿用的“形式标准”

王绍光首先回忆了自己在2011-2012年间筹划中国文化论坛年会的过程。年会的主题原本定为《理想政体:古今中外的探求》,但在准备会议论文时,王绍光发现,中国古代先哲在探求理想秩序时并未如西方一般存在“政体”的思维,这最终也促使他将年会主题改为《理想政治秩序:中西古今的探求》。这告诉我们,即使面对相同的政治事件,受两套截然不同的思维方式驱使,中西政治思考与实践也会大相径庭。

从2400年前的柏拉图、亚里士多德的古希腊时期,到西塞罗生活的罗马共和国,直至中世纪阿奎纳、文艺复兴马基雅维利,以及500年前的启蒙时代,王绍光举例,西方漫长发展过程中,各个阶段的学者在分析政治问题时都着重关注政体。如柏拉图在《理想国》一书中已开始按照“统治者关注的利益性质与统治者人数多寡”进行政体分类,原文标题《Politeia》实质的本义即“政体”。而更早的希罗多德《历史》中则以“掌握城邦最高权力的人数多寡”为标准,分为君主制、寡头制与民主制。时至今日,康奈尔大学政治学博士、在政治学领域已“摸爬滚打”三十多年的王绍光说道:“这个学科的大量分析依然沿用着西方的政体分析方法——依据一两个简单的形式标准划分政体,并假设政体对政治共同体生活的方方面面有决定作用。”

王绍光深刻剖析中西两种政治分析思维,引经据典

在王绍光看来,政治共同体大如现在14亿人口的中国,小如数万人口的古希腊的城邦,政体思维将全方位复杂的政治现实以几个简单指标划约,仿佛非此即彼,如要么是民主政体,要么是专制政体。这种分析方式哪怕放到文艺复兴时期的佛罗伦萨(只有几万人口)都不适用,更不用说用来分析当代中国这么大的政治共同体了。正如2010年古希腊研究学者翰森在英国皇家协会演说“现在所有的政体都是混合政体”。另一方面,王绍光认为,作为概念,政体分类的形式标准也不一种好的分析工具,容易导致用静止的眼光看变化的现实,最后变成类似一种类似狗皮膏药的无用“标签”,这也正是部分西方学者在看待从满清到今日的中国时,皆以“无竞争性政党”标准轻率定性为“专制政体”,对上百年政治变迁一概忽视,实质是用“一揽子”的解决方法。

中式政道思维:“治国”、规范、方法三位一体

位于亚欧大陆另一端的中国,则是另一番景象。王绍光指出,政治规模尤为关键。商周时人口规模已相当庞大的现实下,中国的治国之道在无数个相互纠葛的维度间日趋复杂,这与同时期的古希腊、罗马不同。王绍光进一步指出,文艺复兴时期,意大利较大的城邦佛罗伦萨人口也只有十万左右。即使分析当时的佛罗伦萨政治,用一两个简单标准进行政体分析也意义不大。

最早意识到这个区别的国内学者是梁启超,1902年他在著作《中国专制政治进化史》中提到“政体分类之说,中国人脑识中所未尚有也”。而此后1929年吕思勉的《中国政体制度小史》开篇第一句“政体可以分类,昔日所不知也”。

梁启超(左)在《中国专制政治进化史》中提到“政体分类之说,中国人脑识中所未尚有也”,此后吕思勉在《中国政体制度小史》开篇第一句也说到“政体可以分类,昔日所不知也”

中国传统政治分析的思维方式很不一样——王绍光将其概括为“政道思维”,分为治国理念与治国方法两部分,“中国的政治思维并非不讲究制度,而把制度仅作为全方位思维的一个部分”。

放眼五千年历史长河,无论思想家或历史学家都对这种思维传统十分关心。百家争鸣之时,儒道墨法四家虽各自以“贵民、贵己、贵兼、贵君”为政治最高目的,分别采取“德治与礼治、道治、贤治、法治”的治术,然而殊途却同归即“如何治国”,王绍光向听众解释,中国古代治国的实际情况更类似西方所谓的“混合政体”。而如司马光写《资治通鉴》意在“鉴前世之兴衰,考当今之得失”,寻求治国之道,甚至许多君王如唐太宗等自身留下著作谈论治国体会与反思。

与西方政体思维关注最高权力分布不同,政道思维倾向治国目标、规范与方法三位一体考虑,认为政治体制内各种主体的行为模式以及互相的互动模式都十分重要。王绍光认为,如果按照西方思维在中国只关注“皇帝体制”,那么诸如普通百姓、大臣等许多关键因素会被忽略。他引用荀子名言:“凡人之患,蔽于一曲而暗于大理”,治国之道更着重“具体问题具体分析”,多重成分的搭配对于“政体”的选择与实现更具灵活性。

“形式决定实质”假设下的“政体两分法”是否失去理论认识功效?

政体分类历来是政治学开篇遇到的问题,而“民主、专制”两分法基本“独占江山”。相较多维度的复杂现实,王绍光反问学生:“这种分类在当今世界靠得住吗?在一个国家的不同时段靠得住吗?”

受政体思维“重形式,轻实质”的缺陷影响,王绍光指出这种思维背后暗含着一种假设,即“政权的形式决定政权的实质”,这与亚里士多德哲学本身一脉相承。然而,实际操作中,几个简单指标划分下的两类政体与政治现实难以契合,出现“匮乏”——“印度民主与挪威民主怎会相同?”于是,“形容词+标签”的政体描述方法出现,如limited democracy(有限型民主)、competitive authoritarianism(竞争型专制)等,王绍光一阵见血:“这种“形容词+标签”的策略既无理论依据,也并未挑战背后的思维方式,仅为便利。”

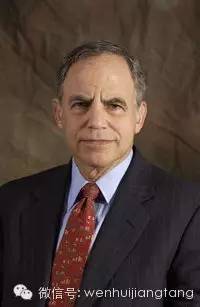

李侃如(图)(Kenneth Lieberthal)与奥森伯格(Michel Oskenberg)提出中国政体定位的新概念,即“fragmented authoritarianism”(碎片式威权政体)

他举例,上世纪80年代末,美国两位学者李侃如(Kenneth Lieberthal)与奥森伯格(Michel Oskenberg)依据当时的个案研究提出了中国政体定位的新概念,即“fragmented authoritarianism”(碎片式威权政体),这种创新一定程度上挑战了过去对中国政体“铁板一块”式单纯的“authoritarianism”定义。而此后,各种版本相继出现,如香港学者Linda Li“responsible government under authoritarianism condition”(威权政体下承认责任政府存在),德国政府的一项研究“authoritarian yet participatory”(参与性威权政体),美国“知华派”学者沈大伟(David Shambaugh)“adaptive authoritarianism”(适应型威权政体)等,还有些学者眼中中国政体是碎片式威权政体的“2.0或3.0版”在王绍光看来,实际都是一种贴标签的表面功夫,使用的形容词本身是褒奖民主体制用词,贴在中国身上的标签“authoritarianism”也完全失去理论认识的作用,“最后都会走入一个死胡同”。

“缩样性民主”中,抽签的方式而非选举曾经流行了2300年

在西方政体思维的眼光下,民主与专制两种政体的运作往往隐含两个假设,民主即“代议制”,专制即“所有权力集中于最高领袖”。长期的学术研究中,王绍光向在场学生分享了自己的感受,继《民主四讲》、《祛魅与超越》后,他的新论《民主的四轮驱动》提出新的观点:民主应有多种实现方式。他引用荀子名言“夫道者,体常而尽变,一隅不足以举之”,以“ruled by people”为初衷的“民主”亦然。

回溯至古希腊雅典时期,直接性的参与型民主便是主流形式。占据总人口15%的“公民”拥有参政的权力,同时以之为义务——公民大会每十天召开一次,每次持续五小时,要求至少6000人到会方为有效会议。而这种针对只有15万至25万总人口的小城邦的政体运作方法,王绍光解释“当下实行是非常困难的”。

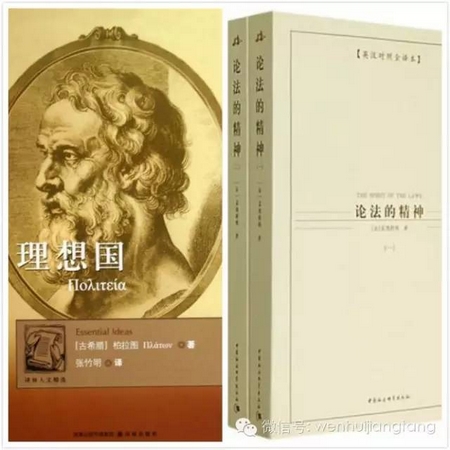

与直接民主不同,带有间接性参与性质的缩样型民主主张“非一人一票,而是利用抽签等方法随机挑选代表参政议政”。王绍光在现场强调了“抽签”这个关键词的重要性,“假设民主有2500年的历史,至少2300年左右是与抽签联系而非选举”。他举例,希罗多德《历史》谈到民主时已写道“一切职位抽签决定”,柏拉图《理想国》“官职通常抽签产生”,而亚里士多德更有论断“用抽签产生的被认为是民主制,选举产生的是寡头制”,这与两千年后孟德斯鸠《论法的精神》中提出的“用抽签的方法进行选举是属于民主政治,用选举的则为贵族政治”一脉相承。王绍光总结,在西方政治制度史与思想史上,从公元前5世纪到18世纪末,民主与抽签一直紧密联系。

柏拉图《理想国》写道“官职通常抽签产生”,孟德斯鸠《论法的精神》中也提出“用抽签的方法进行选举是属于民主政治”

即便是雅典直接民主时代,诸如执政官、五百人议事会、陪审团等重要政治机构实际都由抽签产生。他举例,如五百人议事会由十个部落各自抽签选出50人组成,任期一年。而只有少数职位如将军、财务官员等由选举产生——雅典每年7000人担任公职,选举而生的官员不超过100人。

王绍光指出,相较于选举,抽签具有平等性、多样性的优点,其背后的假设为“真正的民主中,普通公民必须能决定自己的未来,而非部分精英”,而确保所有人享有这种权力的科学方式即赋予每个人平等的机会,随机挑选顺势而生。他以商业决策打比方,认为决策参与的群体多样性越佳,决策的质量越好。“假设美国国会由抽签产生,会产生什么结果?”,王绍光向学生设问,对比现实下大量律师等社会精英进入美国国会选举,抽签带入的黑人、妇女等边缘群体或许一定程度上有利于当下美国政局许多僵局的打破。

代议型民主的支撑“授权和问责”现实中被指“支离破碎”

今天,民主被普遍认为是个好东西,然而,在很长时间里,西方世界并不喜欢民主。传统的民主即参与型或缩样型民主,被认为是一种“穷光蛋的统治”,如苏格拉底、柏拉图、亚里士多德等学者多认为这是“肮脏事物”。直至启蒙时代的伏尔泰,同样斥之鄙夷。直到19世纪末,还有当时的学者注意到:“本世纪找不到什么重要思想家支持民主,主流都不喜欢民主”。

可以说,直到19世纪末,西方的主流思想家都把民主与动荡、愚蠢、罪恶联系在一起。那么民主如何在二十世纪实现了一个华丽转身呢?王绍光向听众介绍了“熊彼特式民主”的诞生。1942年,奥地利政治经济学家约瑟夫·熊彼特(Joseph Alois Schumpeter)出版了其名著《资本主义、社会主义与民主》,他坚持认为民众是无知的,容易被政治操控,这样背景下的民主不仅不可能,甚至危害无穷。他因此倡导“最低限度的民主”,即精英团体之间的竞争。他鼓吹这才是现实值得追求的民主”,而这与过去2400多年理解的“民主”已完全背离。王绍光认为作为代议型民主的起源,这种运作方式实际是一种“民主的仿制品”——通过普遍、自由、竞争性的选举选出代议士,由授权与问责两个机制为支撑,构成选民与代议士的关系。王绍光介绍,“代议士”与“代表”不同,这类精英群体并不把自己看作选民的传声筒,他们依据自己的主观判断行事,美其名曰为普通民众把关,一个最近的例子是今年9月日本政府颁布的安保法案,虽75%的民众反对或无法理解,但执政联盟依然强行通过。

王绍光向听众介绍“熊彼特式民主”的诞生。图为奥地利政治经济学家约瑟夫·熊彼特(Joseph Alois Schumpeter)及其名著《资本主义、社会主义与民主》

除了“选举”本身带来的“偏离民主”倾向,授权论与问责论也充满挑战。王绍光指出,授权论实质上隐藏了五个未加言明但又缺一不可的假设,即1)全体选民参加选举,至少每一类选民参加;2)选民是理性的,清楚全面了解政党和候选人政策主张、前提条件、可能后果;3)政客顾及全体人民利益;4)政客会恪守承诺,上台后会不折不扣推行自己在竞选时的主张政策;5)按照竞选纲领,推行政策,符合选民利益。自上世纪50年代以来,众多实证研究已经质疑每一个假设,同时完全满足五个假设更是“天方夜谭”。

另一方面,问责论的假设与授权论的前提互相矛盾,即“政客未必会恪守承诺;即使满足第一条也未必对选民有利;当出现上述情况,选民若不满可将其赶下台而另选”。然而现代政治制度复杂,政客以各类理由推卸责任,该向谁问责?王绍光以中国传统故事“朝三暮四”作比喻两党轮替,他指出在两党或多党制下,有限的选择往往促使西方选民在固定范围内周旋,甚至民众日渐失去选举兴趣,对各个党派皆不认同,“代议”形同虚设。而与之对比的是,败选的政客却可获得高额期货回报,如美国国会议员败选后半数进入游说公司,并获得更高薪酬,这也导致“败选”对于政客来说并非生涯威胁,问责制缺乏约束力。王绍光向大家介绍了1999年由Adam Przeworski、Bernard Manin、Susan C. Stokes三位研究民主学者合著的《Democracy, Accountability, and Representation》(《民主,问责与代议》),书中指出,“代议政府的创立者期待,他们鼓吹的那些体制安排会通过某种方式诱导政府服务于人民的利益,但他们并不准确地知道为什么会如此。两百多年过去了,我们今天还是不清楚”;“事实上,过去两百年来,人们很少思索过民主的制度设计。[自从十八世纪末叶以来],几乎未见制度创造性……因此,制度创新的余地极大”

复旦文科楼826室济济一堂,师生对话王绍光,共论世界政治

2015年9月,《纽约时报》刊登一篇文章《民主制度过时了吗?》。这篇文章中的所谓“民主”其实不过是代议制而已。今天世界上真正关心民主的人(包括西方一些学者)都在反思代议制本身存在的问题,并思考实现民主的其它有效方式。只不过,这些反思与探索往往不在主流媒体与知识界的视野中,十分可悲。

2015年,王绍光的两本新书《中国·政道》、《中国·治道》出版。在西方思维横行政治分析领域,王绍光坦言自己并非预言家,而作为一名学者的使命是厘清政体思维的误区,指出其它可能的思维方式。

2014年,中国人民大学出版社出版王绍光《中国·政道》、《中国·治道》两书,以中国政道思维有力反击西方“中国崩溃论”

中国政体又何去何从?王绍光建议,真正关心中国民主前途的人必须追问,流行的政体两分法是否靠得住?代议民主是否必胜?所谓“专制政体”是否必败?代议制民主是否真有传说中的奇效,带来效率、增长、平等、环保、清廉、幸福?民主是否只有一种实现方式?

主讲后现场师生互动争论,仿佛回到“稷下治学”之貌,而争辩中答案也写在了每个人心中。