2016年9月13日下午,由复旦国际政治系筹办的“音乐与中国外交”系列讲座在文科楼725拉开序幕。首场活动,我们有幸邀请到国宝级昆剧大师梁谷音老师和北京大学歌剧研究院副院长蒋一民教授来与我们进行分享。一个是作为中国传统戏曲瑰宝的昆剧,另一则是发源于欧洲的代表艺术歌剧,它们如何为中国外交增添魅力,且让我们一同探寻。

“传统国际关系研究的对象是军事、政治、经济,仿佛经过了热处理,太过刚硬。而另类的研究对象,如环境、女性、宗教、博物馆等,则可以为国际关系带来柔和的元素。如果,政治与经济的互动能让国家间手牵手,那么音乐、文化则更具穿透力,让大家心连心,三观和。这便是今天我们讨论‘音乐与中国外交’的意义。”

——复旦国政系徐以骅教授

第一场:昆剧艺术吸引世界的美学历程

主讲人:梁谷音

“欲了解昆剧在文化传播中的影响力,必先了解其作为艺术本身的魅力。只有真正发现昆剧的美,才能明白它如何被同行的艺术家、被国内外观众欣赏的原因。”

——经典947主持人顾超

梁谷音老师年少时意外与昆曲结缘,并与之相伴一生。与其他剧种不同,昆曲越经时间打磨就越成熟,韵味越深,这也是梁老师现在75岁高龄依然活跃于舞台的重要原因。作为毕生所钟情的艺术事业,梁老师从四个方面阐述了她眼中的“昆剧之美”。

其一,文字美。“十年出一剧”,古时创作剧目对于措词极为尽心,昆曲便是典范。“良辰美景奈何天”,《牡丹亭》中对于青春、时光的叹惜;“收拾起大地山河一担装”,宫城将破时建文帝的仓皇出逃。短短一句,情绪百般回转。可以说,文字是奠定昆曲戏剧鼻祖地位的基石。

其二,音乐美。只有配上音乐,文字才能呈现出独特的韵味。梁老师最钟情的选段是《牡丹亭—离魂》的选段【集贤宾】。然而最初让梁老师发现其魅力的,却是日本歌舞伎之王坂东玉三郎2008年5月在北京的演绎。在众多知名选段中,他只选择了这一折,也独独亲自出演了这一折,没有过多的舞蹈,几句唱词把“将死”之时的静美表现得淋漓尽致,冷艳动人。他不会中文,发声方式也不同,但音乐中传递出的情绪是共通的,艺术之美是共通的。

附:牡丹亭 ——《离魂》

【集贤宾】

海天悠、问冰蟾、何处涌?

看玉杵秋空

凭谁窃药把嫦娥奉?

甚西风吹梦无踪!

人去难逢,

须不是神挑鬼弄

在眉峰

坎里别是一般疼痛

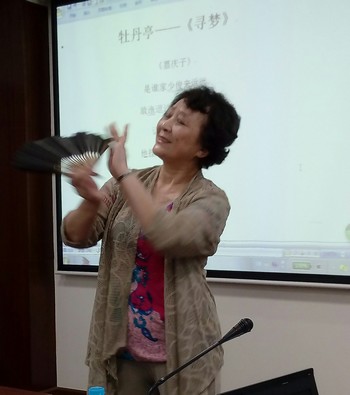

其三,舞姿美。有歌有舞是昆曲的特色,唯一要求便是贴合人物的特征。92年,梁谷音老师在日本连续演了20场个人舞台,她特意选取了《画皮》、《婉容》、《寻梦》,兼顾传统和现代的作品。同样以《牡丹亭》为例,不同于《离魂》,《寻梦》是暖色调的,活泼浪漫,体现出女子的娇媚。比较特别的是,相比于其他演员的演绎,梁老师对于《寻梦》的呈现是化繁为简的过程,将动作尽可能简化。而给予她启发的则是两个印度演员的一段舞蹈,动作极致单纯,却极富感染力。另一作品《婉容》,由金复载改编,已经超出了昆剧的范畴,音乐上,代替传统的伴奏乐器,一把大提琴一架钢琴以撑起整个作品;表演上,类似现代古典作品,梁老师也缺乏经验,“鸦片是她的生命,回忆是她的生活”,只凭情绪拿捏舞蹈动作。最后,这部作品在日本观众中很受欢迎,尤其是年轻人。梁老师认为,也许昆曲在国外比在国内更有市场,因为中国观众可能会因为语言的深奥而失去兴趣,但在海外,语言不通便更容易单纯地欣赏乐感,对昆曲的品鉴更为纯粹。

附:牡丹亭——《寻梦》

《嘉庆子》

是谁家少俊来近远

敢迤逗这香闺去沁园

话到其间腼腆

他捏这眼,耐烦也天

咱歆这口待酬言

《尹令》

咱不是前生爱眷

又素乏平生半面

则道来生出现

乍便今生梦见

生就个书生

哈哈生生抱咱去眠

其四,情感美。这也是一出戏的要义所在。情感是一出戏最难拿捏,也是最容易创新、呈现出表演者思考的地方。91年,梁老师受邀在日本连演一个月的《潘金莲》。潘金莲的美,是一种动态美,如同她的人生一般妖艳多彩。对此类非经典作品的演绎,梁老师喜欢再创作,其宗旨是“老的作品要赋予新的含义,新增改的戏要有老的价值”,以起到雅俗共赏的作用。以潘金莲为例,她最后毒杀自己的丈夫的确是无可饶恕的,但最初与武松的遭遇中却满是女子的青春感和娇羞,不应被赋予太多价值判断,把潘金莲设定得太多负面,顺其自然最好。期间,梁老师还借鉴了《飘》中间费雯丽的演绎,将西方影视表演的经验运用到昆剧的呈现上。

此外,梁老师还和我们分享了她在美国Smithsonian博物院中国古典祭祖展览馆表演的经历。在独一无二且得天独厚的舞台,配合展馆舞美环境,梁老师精选几出与“祭祖”相关的作品,每天三场演出,每位观众一张唱词,在台阶上席地而坐,反响出奇得好,外国观众深受感动,真正起到了共情的作用。

最后的提问环节,梁老师就2001年昆剧申遗成功、昆剧和京剧的推广作出解答。作为昆剧界大师,梁老师认为昆剧申遗的原因在于两点,一是文本美,二是好的演员。而对于京剧的庞大人才资源和流行程度,梁老师认为这恰好印证了昆剧的特点,即小众,演员精,观众好。而对于外国观众而言,京剧作为国剧,必然是大多数人了解中国戏曲的选择。但也有少部分人唯独中意昆剧。1982年,梁谷音和剧团在英国巡演3个月,主推作品是改编自《麦克白》的《血手记》,把昆曲的元素、唱段融入,如把夫人的洗手场景扩展为《闺疯》,在爱丁堡就很轰动。汤显祖和莎士比亚是同时代的人,也许冥冥之中就有所注定吧。

第二场:中国歌剧走向世界的文化使命

主讲人:蒋一民

在中国,歌剧有新旧之分,“旧歌剧”指传统戏曲,而“新歌剧”则从1945年《白毛女》的诞生为标志。而“新旧”为何如此泾渭分明,和五四新文化运动有很大关系,一方面以鲁迅、陈独秀为代表的骨干人物对于“旧剧”的非常反对,另一方面,“走出去”的人们对西方歌剧感到非常震撼,比如瓦格纳的作品,声乐雄壮有力,仿佛给建国初期的中国注入力量。合力之下,中国“新歌剧”诞生变得很迫切。

这里有一个小插曲,新中国的国歌究竟该采用何种器乐形式,是沿用唢呐、二胡等的民乐,还是采纳西洋的管弦乐,经过一番激烈讨论,最后由毛主席决定使用后者。这背后暴露出一个矛盾,即如何处理好民族的和世界主流文化音乐之间的关系,这个问题已困扰我们很多年,比如,上海音乐学院在改革开放初期和文革晚期曾出现过批判西方古典音乐的运动。现在这个问题仍没有解决,但也逐渐发生变化,至少越来越多的中国人懂得欣赏西方音乐。

中国歌剧走出去是时代的必然

首先,在西方,歌剧素来是一国软实力的象征。歌剧最早是17世纪在意大利发展起来,由上层推动,从意大利宫廷蔓延到各个地方。且最初由于歌剧是意大利的文化,相关的词曲作家若为意大利籍则享有巨大的优越性。为获得这样的软实力,法国在路易十四的推动下,成立歌剧研究院,创作属于法国的歌剧作品。英国则聘请了亨德尔,开始模仿,在英国创作出意大利式的歌剧。值得一提的是,俄国在西欧歌剧发展起来时,在软实力方面欠缺不少。于是,叶卡捷琳娜女皇高薪聘请了很多优秀的作曲家来帮助俄国写歌剧,邀请剧团来这里演出,最后创作出《格林卡》。

其次,歌剧的“刚性美”能够弥补我国文化上的不足。歌剧很有威力,乐团有气势,唱腔富有穿透力。五四之后引进的合唱艺术也有异曲同工之妙,如军歌嘹亮体现出中国军队的精神风貌。歌剧能够很好地弥合中国传统戏曲中“柔美”的部分。

最后,歌剧作为一门综合艺术,且日渐成为主流艺术,对其掌握能够体现一国的现代化程度。歌剧集中了舞美、歌唱、音乐、戏剧等多种艺术表现形式,并不是能轻易掌握的。一旦掌握,则也表明该国的文化水平已发展到一定的高度。中国在崛起,软实力必须配合硬实力的增长。因此,中国歌剧走出去已成为当下的紧迫需要。

中国歌剧走出去的三种路径

既然中国已经意识到自己的短板,那么我们如何更有效地履行自己的文化使命呢?

其一,中国传统文化走出去。这是一直以来最主流的形式,即切实地以国家的名义派中国的艺术家出去,或是设立孔子学院,推广国粹。不过,收效远比不上投入。尽管如此,这第一条路还必须坚持,梅兰芳在美国、苏联推广京剧颇有成效,昆剧申遗也获得了成功。

其二,引进国外作品并从中借鉴。在推广的同时,我们也不应“跛足”,需加强引进。这虽然需要顶着不小的压力,但值得坚持。正如俄国的模式,现在国家大剧院采取的策略就是大量引进国外的歌剧作品,期望通过深入学习国外的优秀作品,从而发展我们自己的歌剧。

其三,去海外演出外国的作品,展现中国技术。既然西方古典音乐已经成为了主流,那么便谁都可以来演奏,中国也是。这是一种捷径,且目前已取得不俗的成绩。改革开放前,中国对西方音乐缺乏认知,存在技术缺陷。在美声上,我们掌握的发声方式有误,在交响乐队中,我们习惯追求个性,难达和谐。改革开放之后,当下我们逐渐习得了正确的方式,在技巧的掌握上已非常不俗。这为第三条路径的实现创造了条件。

中国歌剧走出去的困境

对于中国歌剧创作来说,我们的终极目标是创作出能将中国故事、外国观众能够理解、且音乐技巧拔尖的作品。目前,我们在技术上已成熟,但瓶颈就在于作曲家,尚无好作品。为此,国家大剧院召集了很多作曲家,不再仅仅是把中国的传统乐器“贴”到外国的作品中,而是切实提出更高的要求,这尚且需要时间。

再者,欧洲的作品和时代背景是相关的。比如二战时期先锋音乐代表人物勋伯格,其作品能够体现出当时欧洲的精神状态。但现在的中国,确实不存在这样特别的环境,这是不是意味着创作出好的中国歌剧作品的可能性就不存在了呢?对于中国来说,如何把西方歌剧创作的技术和内容剥离,从而创作出表达中国人民情感的作品,这需要思考。

此外,在进行创作前,我们必须清楚一个问题,即中国的艺术究竟是要自娱自乐还是要让世界能够认识我们?任何一种艺术都需要先被理解,再被欣赏。如果是为了让他人欣赏,那我们必须承认,既然主流艺术已在西方成型,那相比于执着地外推中国传统艺术,让外国的艺术来讲中国故事会否是更好的方式。在公共的形式中,捕捉到表达中国情感的方式,用外国观众熟悉的声音表达中国的感情,从音乐的共鸣到人们的共情。

最后,中国如何走出地域性。中国歌剧的目标是走向世界舞台的中心,而不是小众的一方戏台。这前提就是要打破地域性,不要局限于一个地区,一个民族。

中国歌剧走出去的实践

此处蒋教授为我们分享了三个案例:

案例1:北京大学歌剧研究院——“中国美声”

西方美声在咬字方面不太清晰,对于中国百姓的审美而言是比较难接受的,北大歌剧研究院在掌握正确的美声唱法后,与中国的咬字结合,练就“中国美声”,并且在与驻英大使刘晓明洽谈后,赴驻英大使馆进行“中国美声演唱会”。刘晓明大使表示,过去在使馆演出中国传统的艺术,外国观众都不懂,欣赏过程并不很愉快。但这次便不一样,他们懂,所以鼓掌,觉得中国很棒,这才是真正地呈现出了中国的力量。

案例2:旧金山歌剧院——英文歌剧《红楼梦》

由盛宗亮谱曲,黄哲伦编剧,赖声川指导,并与美国旧金山歌剧院合作的英文歌剧《红楼梦》目前正在热映,影响极大。

案例3:田浩江——“I SING”汉语歌唱计划

世界闻名的华人男低音歌唱家田浩江组织了“I SING!–国际青年歌唱家艺术节”,培养外国青年艺术家用中文演唱中国歌曲、歌剧。

dav

dav

第一期两场讲座引起了在座观众的极大兴趣和共鸣。讲座前,国务学院刘季平书记与两位艺术家进行了热烈友好的交谈。讲座结束后,徐以骅教授向两位艺术家赠送复旦纪念品表示感谢。

(讲座记录与整理:唐昕宁)