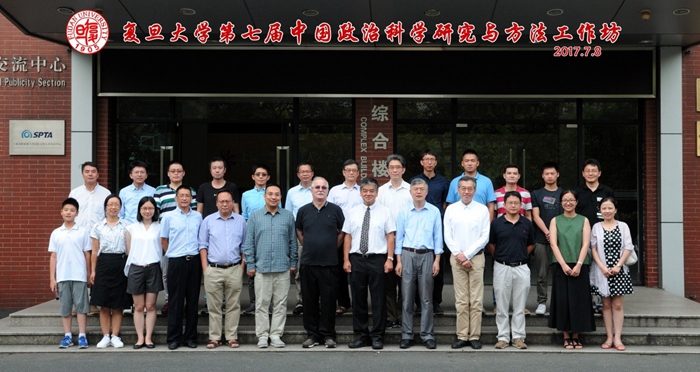

2017年7月8日,由复旦大学国际关系与公共事务学院主办、复旦大学“中国特色社会主义民主与法制”创新研究基地与北大•复旦•吉大•中大国家治理协同创新中心协办的复旦大学第七届中国政治科学研究与方法工作坊在复旦大学新闻学院综合楼西602室举行。杜克大学牛铭实教授、芝加哥大学杨大力教授、香港科技大学吴晓刚教授、上海纽约大学Pierre Landry教授、浙江大学朱天飚教授、耿曙研究员、台湾”中研院”吴重礼研究员以及复旦大学国际关系与公共事务学院陈明明教授、陈周旺教授、王正绪教授、胡鹏博士等来自中外的数十位学者参加了此次工作坊。

参会者合影留念

参会者合影留念

复旦大学国际关系与公共事务学院副院长陈周旺教授主持了工作坊的开幕式,政治学系系主任陈明明教授致欢迎辞。陈明明教授首先感谢了各位点评专家的大力支持以及众多学者的踊跃投稿,正是学者们的支持,使得工作坊的学术水平与影响力得到不断提高。他指出,与一般的学术会议相比,工作坊邀请资深学者对论文进行一对一点评,评议和讨论时间比较充分,目的就是对论文提出真知灼见,使学术论文更加精彩,从而推动中国政治科学研究的发展与进步。

随后,杜克大学的牛铭实教授为本次工作坊作基调发言。牛铭实教授赞同陈明明教授的观点,并以“红军”与“蓝军”的概念作比,指出论文作者与点评专家之间就要通过真刀真枪的切磋琢磨,才能不断推动学术研究的发展。而本次政治科学研究与方法工作坊,正好提供了这样的一个平台,促进学者之间的相互交流与批评。牛铭实教授也介绍了一项自己的新近研究:《Measuring ‘Closeness’ in 3-Candidate Elections: Theory, Method, and an Application to Strategic Voting》,该研究利用博弈论模型来解释选举过程中的策略性投票问题,指出在三位候选人的情况下,候选人之间接近的支持率会影响到民众的投票策略。

|

|

陈明明教授、陈周旺教授致开幕辞 | 牛铭实教授做基调演讲 |

在简短的合影环节之后,会议进入第一个议程,由香港科技大学吴晓刚教授主持。

来自香港大学的博士生吴洁以《The “Red” and “Expert” Model Revisited: Leadership Selection in the Chinese Elite Universities》为题进行报告。论文以31所中国副部级高等院校为案例,分析这些高校党委书记与校长的晋升机制。通过对1989年至2016年高校领导数据的分析,指出其具有的“红”与“专”特质:即党委书记往往来自于学校党政系统,具有“红”的特点;而校长则更多考虑其学术能力,具有更多“专”的背景。浙江大学的耿曙研究员从中共组织部门的逻辑出发,指出对已被晋升官员特点的事后归纳,往往难以反映出中共组织部门的实际考量。作者的案例仅仅选择了31所部属高校,而忽视了不同层级学校之间的差异。自由讨论环节中,吴晓刚教授、杨大力教授、Landry教授等围绕学术与政治之间的关系,行政与政治之间的关系背景等方面进行了点评和发言。

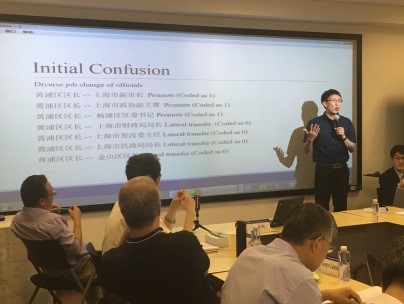

第二篇论文的报告人是来自东南大学的助理教授曾瑜博士,他以《Getting Ahead by Getting Around: Horizontal Mobility in China’s Political Selection Process》为题进行报告。作者指出在中国官员晋升的过程中,职级与职位相对应的关系需要得到重新审视:即存在职级提升而实权下降的案例,又存在平级调动而实权上升的情形,官员所在的政府部门重要程度在这一过程中起到了决定性作用。在此基础上,报告人提出通过测量各部门在中央委员会中所占据的席位数量,来判断其重要程度,并借此探究官员所在的部门对其晋升所产生的影响。通过对1978年至2015年省级领导人的定量分析,该论文发现官员所在的部门越重要,则其得到晋升的可能性越大。上海纽约大学的Pierre Landry教授同样强调了中共组织部门在官员晋升过程中的影响,并指出作者所测量的中央部门地位与地方部门地位之间存在差异,因此这一测量方法仍然值得商榷。在之后的自由讨论中,耿曙研究员、牛铭实教授等围绕平级调动的资历积累过程、现代官员晋升与古代中国官员晋升之间的区别、如何进入重要政治部门等问题进行了提问和点评。

曾瑜博士在演讲中

曾瑜博士在演讲中

第三篇论文的报告人是来自北京师范大学的助理教授陈济冬博士,他以《Class Identity and Dynamics of Elite Recruitment in China》为题,介绍了中共土改过程中,阶级成分的划分对家庭后代政治身份的影响。基于2002年中国家庭收入调查的数据,作者发现,“地主”、“富农”这些“坏阶级”的帽子显著阻碍了这些家庭的第一代与第二代加入中国共产党;而在改革开放以后,这一情形发生倒转,这些家庭的第二代更有可能成为共产党员。此外,报告人还发现这一倒转呈现出地域特征,在土地改革相对激烈的北方地区,这一倒转现象相对薄弱。芝加哥大学的杨大力教授点评认为,本文的问题意识存在一定瑕疵。学术研究的问题意识不应当去证明常识,而是要善于发现常识以外的问题。在之后的自由讨论环节中,陈明明教授、陈周旺教授、胡鹏博士提出了可以进一步深化的研究方向,例如阶级成分的划分对个人意识形态的影响,以及对这一代人在90年代以后上升通道的影响等。

|

|

耿曙研究员 | 杨大力教授 |

会议的第二个议程由上海纽约大学的Pierre Landry教授主持。

Pierre Landry教授

Pierre Landry教授

山西大学的讲师白若萌博士做了题为《民主制裁为何运用不均衡?——基于美国在西亚非洲发展援助国案例的定性比较分析》的报告。作者以美国对西亚非洲援助国实施民主制裁的24个案例,运用模糊集定性比较分析(fs/QCA)的研究方法,探讨媒体关注度、反恐贡献度、能源输出度、事件烈度以及国家发展绩效五大变量,对美国采取民主制裁策略的影响,发现24个被援助国的低能源输出度是其被制裁的必要条件,而低反恐贡献度与高媒体关注度则是其被制裁的充分条件。台湾”中研院”的吴重礼研究员对此报告进行了评议,他从学术论文写作的问题意识、理论框架、研究方法以及论文结构四个角度出发,肯定了本篇论文具有相当的学术野心,尝试建立起一个对美国民主制裁分析的综合性框架,但相对不足的是,这一框架需要处理的变量过多,难以厘清各个变量的重要程度。

|

|

白若萌博士 | 陈玮博士 |

华东理工大学的助理研究员陈玮博士随后带来了题为《比较制度优势与产业结构差异:中印两国产业结构的差异及其原因》的报告。报告人从一系列“中层制度”入手,指出中印两国在产业结构上的差异源自两国的比较制度优势不同。中印企业在获取土地、资本、劳工以及技术四个基本要素上的制度差异,导致了两国企业作出了不同决策,从而塑造了中国偏向制造业而印度偏向第三产业的产业结构。浙江大学的朱天飚教授在评议中认为,该文从中印两个不同的国家中,寻找两者的不同点来解释两者的不同性,在比较研究的方法上存在一定问题。此外,作者所研究的“中层制度”从根本上嵌入于两国的宏观环境,因此单独以“中层制度”为研究对象也存在一定的缺漏。在自由讨论阶段中,耿曙研究员、王正绪教授提出了诸多建设性意见,包括可以研究中印两国在发展中的动态变化问题,可以探讨这些“中层制度”的产生方式等等。

|

|

吴重礼研究员 | 朱天飚教授、王正绪教授 |

会议的议程三由台湾”中研院”的吴重礼研究员主持。

来自美国爱荷华大学的博士候选人胡悦带来了题为《Culture Accent vs. Authority Accent: How Does Language Attitude Affect Political Trust?》的报告。作者提出了一个有趣的研究问题:在民众与基层官吏面对面交流过程中,吏员所使用的语言(普通话或方言)对民众政治信任所产生的影响。通过对四川成都与广东梅州总计421名高中生的实验研究,作者发现相较于地方方言,基层吏员对普通话的使用可以提高民众对政府的政治信任。复旦大学的王正绪教授对本研究进行点评,他指出作者的实验对象选择了当地的高中生,存在一定的分析偏差。这一结论的作用机制也需要得到进一步的解释。在自由讨论环节,吴晓刚教授还指出方言与地域之间存在极为密切的关联性,因此在定量研究中还需要去除地域因素的影响。吴重礼研究员也认为,有关政治信任的测量应当采用标准的NES测量方法。

第七篇论文的报告者是来自北京外国语大学的讲师郭凤林博士,探讨《福利战略的政治收益及其作用机制:以中国医保政策为例》。郭凤林博士以地方政府执行城镇居民医保政策为例,发现政府在政策行为上的差异会显著影响公民对地方政府的满意度水平。通过对2010与2014年两次“公共产品与政治支持调查”数据的分析,发现有市级相关文件出台地区的民众地方政府满意度提升明显,对政府回应性认知度低的民众影响尤其显著。香港科技大学的吴晓刚教授评议认为,本项研究较好地考察了福利政策与政治支持之间的关系,但是在具体的逻辑推理过程中尚有一定的瑕疵。其一是,有关民众满意度的调查可能会受到其他变量的影响;其二是,政府发文与民众满意度之间的逻辑联系尚显薄弱,尤其是民众并不一定会对政府所发出的文件有太多关注。自由讨论环节中,王正绪教授也给出了建设性的意见。

|

|

郭凤林博士 | 博士生冯博 |

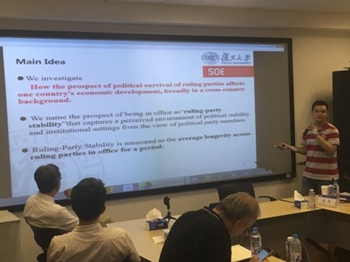

最后一篇论文的报告人是来自复旦大学经济学院的博士生冯博,题目为《Growth Under Party Stability: Political and Institutional Conditions》。冯博与陆铭教授研究了政党稳固性对经济增长的影响,发现在领导人权力被限制、存在问责制度以及有凝聚力政府的前提条件下,政党所统治时间越长,则越可能采取长期性的经济增长策略,促进经济的长时间增长。杜克大学的牛铭实教授认为,政党统治的稳固性与经济发展之间的逻辑关系不甚明确,主流观点一般认为,是由于经济增长从而促进了政党统治的稳固性。此外,有关经济增长的定义也存在一定的问题,发达国家与发展中国家的经济增长明显存在不同,需要更加细化。自由讨论阶段,王正绪教授对本研究给予了一定的肯定,认为该项研究深化了奥尔森的“流寇论”与“坐寇论”。朱天飚教授则认为,该研究的诸多前提与经验不甚符合,尤其是东亚发展型国家的经济腾飞往往与领导人密切相关,接着推荐了一些相关的文献。

|

|

吴晓刚教授 | 牛铭实教授 |

所有报告和讨论结束后,吴重礼教授指出本次工作坊内的讨论与批评,都是为了学术研究的进步,勉励青年学者们勤奋进取。复旦大学国务学院副院长陈周旺教授同样指出,工作坊的讨论十分精彩、让人意犹未尽,他向所有出席会议的点评专家、论文作者和工作人员表示感谢!希望工作坊能够提供这样的平台,通过前辈专家的评议激励青年学者们更上一层楼,将学术趋于完美。

由复旦大学国际关系与公共事务学院主办的中国政治科学研究与方法工作坊一直秉承“学术乃天下之公器”的原则,致力于推动政治科学研究领域学者间的交流互动与相互学习,以促进中国政治科学的发展。第七届中国政治科学研究与方法工作坊邀请了两岸三地的学者,吸引了海内外的年轻学者与会,在一天紧凑的议程中圆满结束,为所有参与者奉献了一场难忘的学术盛宴!

会议记录与整理:徐杨